近日,西安科技大学创新创业基地二楼大厅内,银白色的移动录播仓悄然开启。没有主持人,没有镁光灯,只有不断进出的大学生和辅导员——这里正在进行的是由该校易班发展中心举办的网络思政教育创新探索项目《穿越青春 对话未来》,它以独特的“时空对话”模式,开启了一场关于青春成长的沉浸式实验。

聚焦主旨:红墨传承与未来期待的碰撞

今年是《穿越青春 对话未来》项目实施的第二年,在去年全体新生参与的基础上,首次邀请全体新生辅导员参与活动录制,同时,升级的移动录播仓2.0采用“红墨传承与未来期待双主题并行”设计,红墨传承仓聚焦校史积淀与精神根脉,引导学生思考“祖国利益高于一切”的校训如何融入个人选择;对话未来仓则鼓励学生畅谈专业理想、社团规划与情感认知,形成完整的成长闭环。

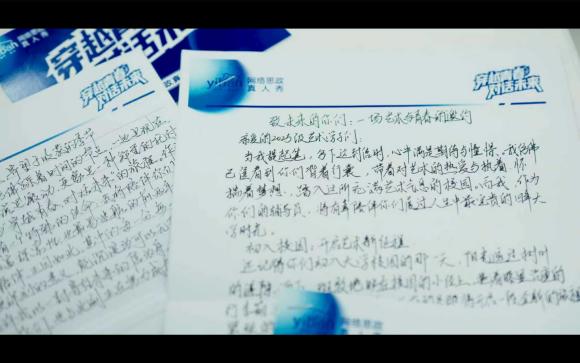

特别的是,每位参与者需手写一封信投递至“未来信箱”,这些信件将封存四年,在2029年毕业季启封,成为青春纪录片的关键素材。这种“时间胶囊”式的设计,让成长有迹可循,也让思政教育从单次活动延伸为持续四年的动态追踪。

三维访谈:师生共同谱写成长叙事

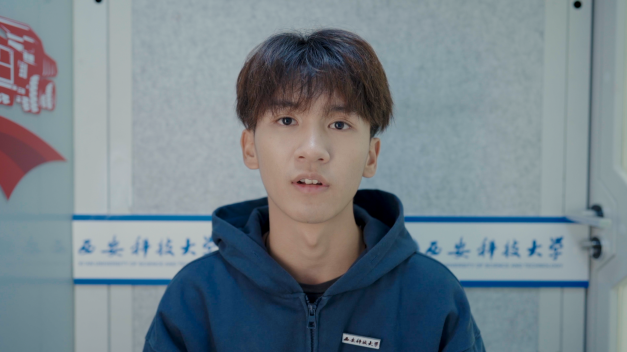

活动为不同身份的参与者定制了差异化对话提纲,形成多维度记录体系。针对新生,以“从迷茫到锚定”为主旨定制对话大纲,内容涵盖从“校训石的初印象”到“理想爱情的模样”等。例如:“你如何看待师长和家人的‘唠叨’?”这一问题,巧妙连接情感教育与独立成长,让思政课不再悬浮于理论。

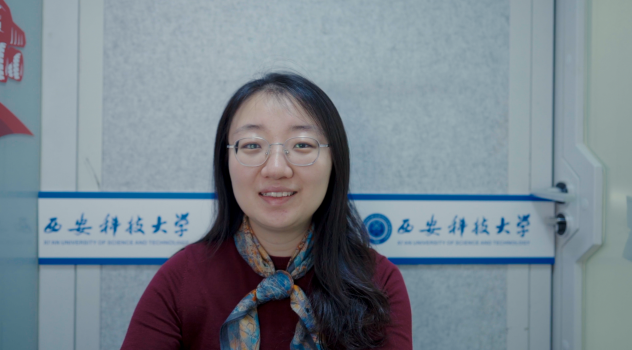

针对辅导员,则以“职业初心与育人哲思”发问,新任专职辅导员被问及“选择职业的契机”“理想师生关系构建”;2+2辅导员需思考“两年任期的特殊规划”“短暂陪伴的深层意义”;资深辅导员则回顾“改变教育观的瞬间”“最牵挂的学生案例”。这些提问直指思政工作者的内心世界,例如“是否曾后悔选择这份职业?”的设问,打破了传统宣传中单向度的“奉献叙事”,呈现更真实的情感流动。辅导员的回答不只是简单的问答,更是当代高校思政教育工作者对育人本质的深度思考。当他们面对镜头述说教育理想时,其实是在与未来的自己对话——关于如何在这场跨越四年的青春陪伴中,既能点亮学生的成长之路,也能实现自我价值的升华。

创新突破:技术赋能与教育理念的双向奔赴

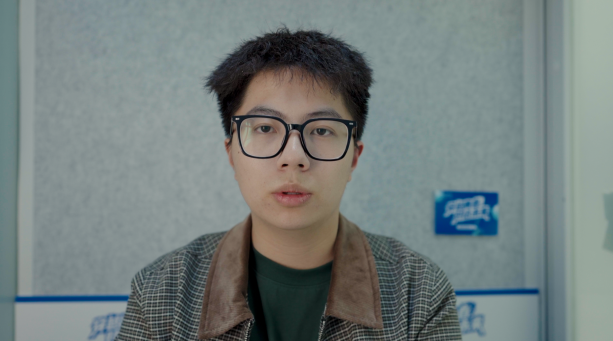

项目采用无人化录播模式。录播仓内不设置工作人员,全程有参与师生自主操作。这种“去仪式感”的设计,激发了师生的主动参与——截至10月26日,已有180余人完成录制,远超预期。项目赋予了师生更大的自主权和参与感,不仅提高了师生的学习积极性和主动性,也促进了师生之间的互动和交流,形成了更加开放、包容的教育环境。项目后期将试行线上直播,通过VR等形式巡展项目成果,接入AI大模型,实现跨时空的自我对话,逐渐探索新质生产力赋能网络思政新范式。

项目将通过四年的追踪记录结合“学生画像平台”,对参与者的学业发展、社会活动、情感认知等进行动态分析,实现从传统教育方式向精准化、个性化教育的转变,从“大水漫灌”到“精准滴灌”的思政教育升级。这一创新突破为教育创新提供了生动范例,实现了技术赋能与教育理念的双向奔赴。

品牌深化:从活动到生态的进化

作为西科易班数字平台的重点项目,《穿越青春 对话未来》已形成完整育人链路。前期通过项目主题MV《时光对话》、先导片营造情感共鸣,中期,设置双仓录制形成即时互动,后期,通过四年追踪、纪录片制作、对话之星评选,构建可持续的思政品牌生态。

在西安科技大学,这场没有讲台的思政课正悄然创新教育的形态。当学生对着镜头诉说“四年后,希望你能成为不负韶华的人”时,他们不仅是诉说者,更是自身成长的见证者与书写者。《穿越青春 对话未来》是“从单向灌输到双向奔赴”的积极探索——在这里,思政教育不再是一份标准答案,而是一场关于青春的开放式探索。

近年来,西安科技大学深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述,立足新时代思想政治教育改革发展需求,结合学校自身特色,创新提出“红墨育人”理念,以新质生产力为引擎,构建“思政课程—课程思政—实践育人”全链条教育体系,打造以《穿越青春 对话未来》《向上吧,青春》《听见成长的声音》为代表的网络思政育人品牌,成果先后获得教育部、中央网信办、陕西省等各级各类嘉奖多项,被新华网、学习强国、教育部官网、陕西省教育厅官网、西部网、中国周刊、中国大学生在线等平台和媒体关注报道。未来,西安科技大学将持续深化“红墨育人”理念,完善“价值引领—技术赋能—生态协同”三维驱动机制,推动网络思政教育与人工智能、大数据技术深度融合,打造更具辨识度、更具影响力的思政育人品牌,探索新质生产力赋能网络思政教育路径,为新时代高校思想政治教育高质量发展贡献西科智慧。